円分体のガロア対応

前々回、ガロア対応の超入門を説明しました。今回は、それを円分体に応用してみます。

ガロア対応を円分体に応用すると、ガウス周期と、ガロア群の部分群との関係が分かります。ガウスはガロア理論を知りませんでしたが、円分体に関しては、ガロア理論と実質的に同様のことを理解していたといわれています。ガウスは、19歳のある朝、正17角形が作図可能であることに気が付きましたが、その着想を円分体論として公表したのが1801年、ガウスが24歳のときでした。(ガウス整数論(Disquisitiones Arithmeticae))

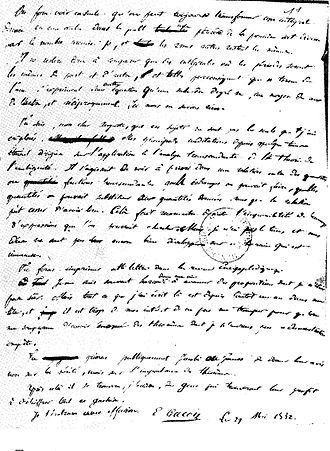

ガロアが誕生したのは1811年、1832年に決闘で亡くなるまでにガロアはガウスの円分体論を当然知っていました。ガロアは、このガウスの円分体論を強く意識して(「ガロワ理論下」デイヴィッド・A. コックス、338ページ)、ガロア理論の着想を得たと考えられています。

ガロアがシュヴァリエに充てた最後の手紙

「ヤコビかガウスに、これらの定理の正しさではなく重要性について、公の場で意見を求めてほしい。」と記しましたが、ついにガウスはガロア理論を知ることはありませんでした。

円分体におけるガロア対応

\(\zeta_{n}\)を1の原始n乗根とするとき、\(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q}\)はガロア拡大であり、そのガロア群\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q})\)は、\( (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}\)と自然な同型がありました。 (See.円分体のガロア群 - 美的数学のすすめ)

\[ \mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q})\cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}\]

この同型は、\(\sigma_{m}:\zeta_{n}\longmapsto \zeta_{n}^{m}\)という\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q})\)の元に対して\(m\in(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}\)を対応させるというものでした。

ガロア対応によると、\(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q}\)の中間体は、\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q})\)の部分群と1対1に対応します。したがって、\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q})\cong (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}\)の部分群を調べれば\(\mathbb{Q}(\zeta_{n})/\mathbb{Q}\)の中間体が分かることになります。

\(n=5\)のとき

\(n=5\)のとき、\((\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times}\)は位数4の巡回群で、位数4,2,1の部分群をもちますが、このうち自明でないものは位数2の部分群\(H_{2}=\{1,4\}\)です。(この\(H_{2}=\{1,4\}\)は、\((\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times}\)の平方剰余な元からなる集合です。) See.

つまり、ガロア群は次のような部分群の包含関係があることになります。

\[ (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times}\supset H_{2}=\{1,4\}\supset \{1\} \]

この部分群\(H_{2}\)に対する不変体\(F\)を求めます。\(F\)は、部分群\(H_{2}\)を作用させたときに不変な元からなる集合ですので、\(\sigma_{4}\)で不変な\(\mathbb{Q}(\zeta_{5})\)の元を調べることになります。\(x\)を

\[ x=q_{1}\zeta_{5}+q_{2}\zeta_{5}^{2}+q_{3}\zeta_{5}^{3}+q_{4}\zeta_{5}^{4} \]

\( (q_{i}\in\mathbb{Q})\)とおき、\(\sigma_{4}\)で不変な元をしらべます。(\(\sigma_{4}\)とは\(\zeta_{5}\)を4乗する\(\mathbb{Q}(\zeta_{5})/\mathbb{Q}\)の自己同型写像です。)

ここで、\(\zeta_{5},\zeta_{5}^{2},\zeta_{5}^{3},\zeta_{5}^{4}\)は、\(\mathbb{Q}\)上のベクトル空間(線形空間)として一次独立ですので、上の表示は一意的です。

なお、通常は、1次独立な基底としては\(1,\zeta_{5},\zeta_{5}^{2},\zeta_{5}^{3}\)を選ぶことが多いため、\(\mathbb{Q}(\zeta_{5})\)の元は\(x=q_{0}+q_{1}\zeta_{5}+q_{2}\zeta_{5}^{2}+q_{3}\zeta_{5}^{3} \)と表すことが多いですが、\(\zeta_{5}+\zeta_{5}^{2}+\zeta_{5}^{3}+\zeta_{5}^{4}=-1\)ですので上のように基底を選ぶこともできます。

すると、\(\sigma_{4}\)は\(\zeta_{5}\)を4乗するので

\[\begin{align} \sigma_{4}(x) &=q_{1}\zeta_{5}^{4}+q_{2}\zeta_{5}^{8}+q_{3}\zeta_{5}^{12}+q_{4}\zeta_{5}^{16} \\ &=q_{1}\zeta_{5}^{4}+q_{2}\zeta_{5}^{3}+q_{3}\zeta_{5}^{2}+q_{4}\zeta_{5} \\ &=q_{4}\zeta_{5}+q_{3}\zeta_{5}^{2}+q_{2}\zeta_{5}^{3}+q_{1}\zeta_{5}^{4} \end{align}\]

です。これが\( q_{1}\zeta_{5}+q_{2}\zeta_{5}^{2}+q_{3}\zeta_{5}^{3}++q_{4}\zeta_{5}^{4} \)と一致する必要があります。 \[ q_{1}=q_{4},\ q_{2}=q_{3} \]

となることが分かります。 ここで、2-周期を \[ \alpha=\zeta_{5}+\zeta_{5}^{4}\] \[ \beta=\zeta_{5}^{2}+\zeta_{5}^{3} \]

とおくと、\(\sigma_{4}(x)=x\)となる\(x\)は\(x=q_{1}\alpha+q_{2}\beta\)となることが分かります。(この場合、2周期は、\(\zeta_{5}\)の肩に平方剰余なものを乗せ和をとったものと、平方非剰余なものを肩に乗せて和をとったものになります。)

以上のことより\(\mathbb{Q}(\zeta_{5})\)の元で\(\{1,4\}\)の不変体は2-周期を用いて\(\mathbb{Q}(\alpha,\beta)\)と表すことができます。

\[\begin{matrix} (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times} & \supset & \{1,4\} & \supset & \{e\} \\ \mathbb{Q} & \subset & \mathbb{Q}(\alpha,\beta) & \subset & \mathbb{Q}(\zeta_{5}) \end{matrix} \]

つまり、\(n=5\)の場合、円分体の中間体は有理数体に2-周期を添加することにより生成することが分かりました。

このように、ガロア対応を使って考えると、ガウス周期とは円分体のガロア群 \((\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^{\times}\)の部分群の作用により普遍な元であったことが分かりました。

また、\(\alpha+\beta=-1\)ですので、\( \mathbb{Q}(\alpha,\beta) =\mathbb{Q}(\alpha)\)です。これを使うと、

\[\begin{matrix} (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times} & \supset & \{1,4\} & \supset & \{e\} \\ \mathbb{Q} & \subset & \mathbb{Q}(\zeta_{5}+\zeta_{5}^{4}) & \subset & \mathbb{Q}(\zeta_{5}) \end{matrix} \]

このように、中間体\(\mathbb{Q}(\zeta_{5}+\zeta_{5}^{4})\)の\(\zeta\)の肩の乗っている数字が対応する部分群\(\{1,4\} \)と同じとなっています。

さらに、\(\alpha-\beta=\sqrt{5}\)ですので(\(\alpha-\beta\)はガウス和ですね!ガウス和と考えなくとも、解と係数の関係を使っても簡単にわかります。)\( \mathbb{Q}(\alpha,\beta)=\mathbb{Q}(\sqrt{5})\)です。以上より、

\[\begin{matrix} (\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times} & \supset & \{1,4\} & \supset & \{e\} \\ \mathbb{Q} & \subset & \mathbb{Q}(\sqrt{5}) & \subset & \mathbb{Q}(\zeta_{5}) \end{matrix} \]

群の位数を考えると、 \[|(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^{\times}|/|\{1,4\}|=2,\ \ |\{1,4\}|=2\]

ですので、体の拡大次数は \[ [\mathbb{Q}(\sqrt{5}):\mathbb{Q} ]=2,\ \ [\mathbb{Q}(\zeta_{5}):\mathbb{Q}(\sqrt{5})]=2\]

となることが分かります。このように、\(\mathbb{Q}\)からはじめて\(\mathbb{Q}(\zeta_{5})\)まで2次拡大でつなげることができることと、正5角形が定規とコンパスで作図できることとが対応しています。

以下、同じような議論ができますので、最終結果のみを記載しておきます。

\(n=7\)のとき

\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{7})/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/7\mathbb{Z})^{\times}\)は位数6の巡回群ですのでその約数6,3,2,1に1つずつ部分群があります。部分群の包含関係は次の図のような関係にあります。(矢印は単なる包含関係を意味しています。)

\[ \begin{array}{rcl} & \{1\}& \\ \swarrow & & \searrow \\ \{1,2,4\}& & & \{1,6\}\\ \ \ \searrow& & \swarrow \\ &(\mathbb{Z} /7\mathbb{Z})^{\times} & \end{array} \]

これに対するガロア対応は、次のようになります。

\[ \begin{array}{rcccl} & \mathbb{Q}(\zeta_{7})& \\ \ \ \ \ \nearrow & & \nwarrow \\ \mathbb{Q}(\sqrt{-7})=\mathbb{Q}(\zeta_{7}+\zeta_{7}^{2}+\zeta_{7}^{4})& & & \mathbb{Q}(\zeta_{7}+\zeta_{7}^{6})\\ \ \ \ \ \nwarrow& & \nearrow \\ &\mathbb{Q} & \end{array} \]

上の図では、平方剰余からなる部分群は\( \{1,2,4\}\)であり、ガウス和を考え、\(\mathbb{Q}(\zeta_{7}+\zeta_{7}^{2}+\zeta_{7}^{4})=\mathbb{Q}(\sqrt{-7})\)を使っています。

(ガウス和 - 美的数学のすすめ)

\(n=13\)のとき

\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{13})/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/13\mathbb{Z})^{\times}\)は位数12の巡回群ですのでその約数12,6,4,3,2,1に1つずつ部分群があります。部分群の包含関係は次の図のような関係にあります。

\[ \begin{array}{cccl} & \{1\}& \\ \ \ \ \ \swarrow & & \searrow \\ \{1,3,9\}& & & \{1,12\}\\ \downarrow& & & \downarrow\\ \{1,3,4,9,10,12\}& & & \{1,5,8,12\}\\ \ \ \ \ \searrow& & \swarrow \\ &(\mathbb{Z} /13\mathbb{Z})^{\times} & \end{array} \]

そして、これに対するガロア対応は以下のとおりです。

\[ \begin{array}{rccl} & \mathbb{Q}(\zeta_{13})& \\ \ \ \ \ \nearrow & & \nwarrow \\ \mathbb{Q}(\zeta_{13}+\zeta_{13}^{3}+\zeta_{13}^{9})& & & \mathbb{Q}(\zeta_{13}+\zeta_{13}^{12})\\ \uparrow\ \ \ \ & & & \uparrow\\ \mathbb{Q}(\sqrt{13})=\mathbb{Q}(\zeta_{13}+\zeta_{13}^{3}+\zeta_{13}^{4}& & & \mathbb{Q}(\zeta_{13}+\zeta_{13}^{5}+\zeta_{13}^{8}+\zeta_{13}^{12})\\ \ \ \ \ \ +\zeta_{13}^{9}+\zeta_{13}^{10}+\zeta_{13}^{12}) & & \\ \ \ \ \ \ \ \nwarrow& & \nearrow \\ &\mathbb{Q} & \end{array} \]

上の図では、ガウス和を考え\(\mathbb{Q}(\zeta_{13}+\zeta_{13}^{3}+\zeta_{13}^{4}+\zeta_{13}^{9}+\zeta_{13}^{10}+\zeta_{13}^{12})=\mathbb{Q}(\sqrt{13})\)を使っています。

このように円分体の場合、ガロア群の部分群と中間体が、きれいな形で(つまり、\(\zeta\)の肩に乗る数字が対応している形で)、1対1に対応していることが分かります。そして、ガウス周期はガロア群の部分群の不変な元で、その中間体は、\(\mathbb{Q}\)にガウス周期を添加したものであることがわかります。上の図で部分群の位数が分かりますが、それにより中間体の拡大次数もわかります。\(\mathbb{Q}\)から\(\mathbb{Q}(\zeta_{13})\)まで、拡大次数2で繋げることができませんので、正13角形は作図不能であることが分かります。

\(n=17\)のとき

\(\mathrm{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{17})/\mathbb{Q})\cong(\mathbb{Z}/17\mathbb{Z})^{\times}\)は位数16の巡回群ですのでその約数16,8,4,2,1に1つずつ部分群があります。これらの部分群は互いに包含関係があります。

\[

\begin{array}{c}

\{1\} \\

\downarrow \\

\{1,16\} \\

\downarrow \\

\{1,4,13,16\} \\

\downarrow \\

\{1,2,4,8,9,13,15,16\} \\

\downarrow \\

(\mathbb{Z} /17\mathbb{Z})^{\times}

\end{array}\]

そして、これに対するガロア対応は以下のとおりです。

\[\begin{array}{c}

\mathbb{Q}(\zeta_{17}) \\

\uparrow \\

\mathbb{Q}(\zeta_{17}+\zeta_{17}^{16}) \\

\uparrow \\

\mathbb{Q}(\zeta_{17}+\zeta_{17}^{4}+\zeta_{17}^{13}+\zeta_{17}^{16}) \\

\uparrow \\

\mathbb{Q}(\sqrt{17})=\mathbb{Q}(\zeta_{17}+\zeta_{17}^{2}+\zeta_{17}^{4}+\zeta_{17}^{8}+\zeta_{17}^{9}+\zeta_{17}^{13}+\zeta_{17}^{15}+\zeta_{17}^{16}) \\

\uparrow \\

\mathbb{Q}

\end{array}\]

上の図では、ガウス和を考え\(\mathbb{Q}(\zeta_{17}+\zeta_{17}^{3}+\zeta_{17}^{4}+\zeta_{17}^{9}+\zeta_{17}^{10}+\zeta_{17}^{12})=\mathbb{Q}(\sqrt{17})\)を使っています。

そして、部分群の位数を考えると\(\mathbb{Q}\)から\(\mathbb{Q}(\zeta_{17})\)まで、拡大次数2で繋がっていることが分かります。これが、正17角形が作図可能な理由です。

上のようにガウス和を考えると素数\(p\)に対して \[\mathbb{Q}\left(\sqrt{(-1)^{\frac{p-1}{2}}p}\right)\subset\mathbb{Q}(\zeta_{p})\] であることが分かります。(なお、一般的に、合成数\(n\)に対しも、\(\mathbb{Q}(\sqrt{n})\)がある円分体に含まれることが、ガウス和を用いることにより証明できます。)

これは、「有理数体\(\mathbb{Q}\)のアーベル拡大はすべて円分体の部分体となる」ことを示す、クロネッカー・ウェーバーの定理(Kronecker–Weber theorem)の最も簡単な場合になります。(同時に、類体論の最も簡単な応用でもあります。)

また、この包含関係により平方剰余の相互法則を円分体論の中で理解することができます。その点については次回以降に解説します。

円分体論とはこれだけのことか?

ここまで見てきた対応は、ガロア理論の応用です。このガロア理論は、これだけでも十分に驚くべき内容です。ガロア理論は全ての体について成り立つものですが、上のようにきれいな形でガロア対応を記述できるものはそう多くありません。その意味で、上の結果だけでも十分です。

しかし、円分体論はガロア理論に吸収されてしまうのでしょうか?そうではありません。上のガロア対応にはガロア理論を超えたさらに驚くべき内容が隠されています。それを考えるには、円分多項式が\(\bmod{p}\)でどのように因数分解されるのか考える必要があります。

次回は、円分多項式が\(\bmod{p}\)でどのように因数分解されるか考えてみます。